○田上町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月28日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(事業構成及び事業内容)

第3条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する者で、別表第1に定めるものとする。

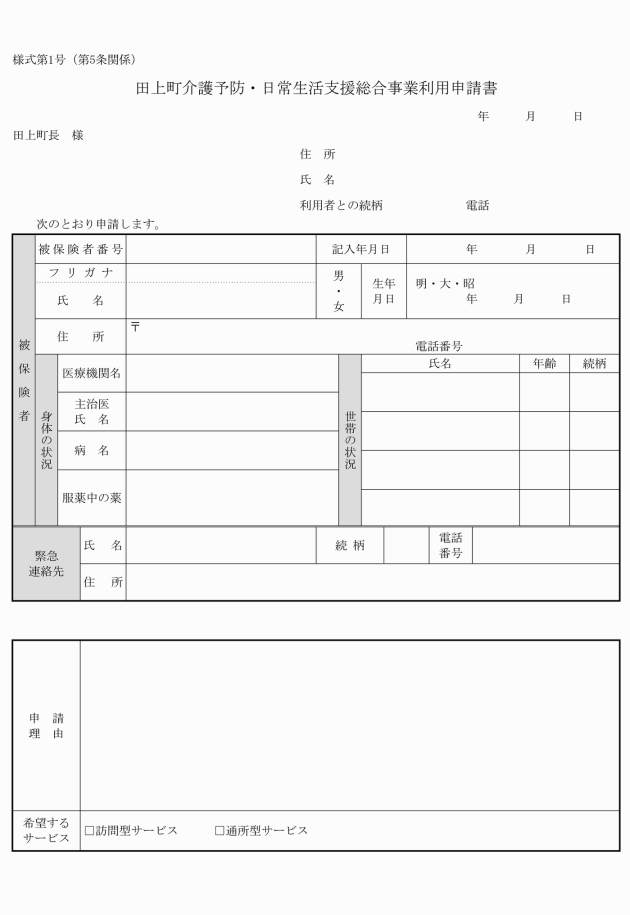

(利用の申請)

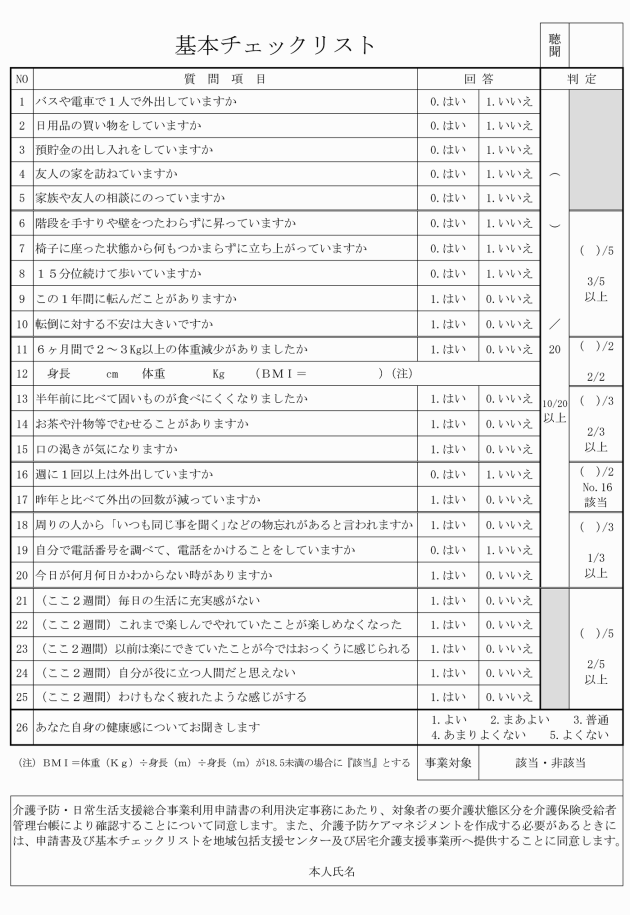

第5条 総合事業を利用しようとする者は、田上町介護予防・生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に次のものを添えて町長に申請しなければならない。

(1) 被保険者であることが確認できるもの

(2) 要支援者又はチェックリスト該当者であることが確認できるもの

2 町長は、前項の届出をした者(以下「事業対象者」という。)が要支援者でない場合は被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとする。

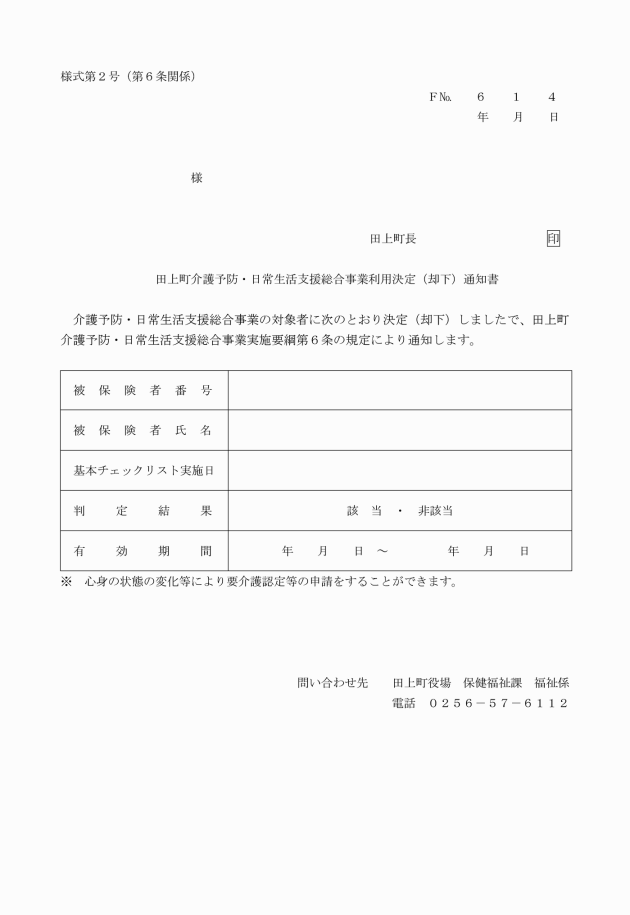

(利用の決定の効力等)

第7条 総合事業の利用の決定は、当該決定の日から効力が生じるものとする。

(1) 要支援認定者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援認定者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日

2 要支援認定者の場合においては、要支援更新認定の申請をもって前項の申請とみなす。この場合において、法第33条第4項において準用する認定審査会の審査及び判定の結果に基づき要支援の認定があったときは、その結果の通知をもって総合事業の利用が適当であるとの決定とみなす。

(総合事業の実施方法)

第9条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施することができるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 省令第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定による補助による実施

(利用料)

第10条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(支給限度額)

第11条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第3の単位数により算定した額とする。ただし、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者の支給限度額は、要支援2認定者の支給限度額相当とすることができる。

2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

3 支給限度額の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。

(指定事業者により実施する第1号事業に要する費用の額)

第12条 指定事業者により実施する第1号事業に要する費用の額は、別表第4に定める単位数に10円を乗じて算定するものとする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 前条の規定により算定された第1号事業に要する費用の額の100分の90に相当する額

(2) 第1号介護予防支援事業 前条の規定により算定された第1号事業の費用に要する額の100分の100に相当する額

(高額介護サービス費等相当の支給)

第14条 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当の支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(守秘義務)

第15条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月1日要綱第20号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日要綱第7号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年10月1日要綱第54号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

付則(令和6年4月1日要綱第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年6月1日要綱第24号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

事業構成 | 内容 | 対象者 | 実施方法 | ||

介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 基準型訪問サービス | 旧介護予防訪問介護に準ずる。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 |

緩和型訪問サービス | 自立を目指した相談・指導のもと、日常の掃除・洗濯・家事等の生活支援を行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 | ||

通所型サービス(第1号通所事業) | 基準型通所サービス | 旧介護予防通所介護に準ずる。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 | |

緩和型通所サービス | 施設に通所し、自立した生活を目指し、介護予防プログラムを行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 | ||

住民主体型通所サービス | 介護予防に努めながら、日中活動の場を確保する。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 委託により実施 | ||

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようマネジメントを行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 直接及び委託により実施 | ||

一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげること。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | ||

介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行うこと。 | ||||

地域介護予防活動支援 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うこと。 | ||||

一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うこと。 | ||||

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進すること。 | ||||

別表第2(第10条関係)

事業構成 | 利用料 | ||

介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 基準型訪問サービス | 所得に応じて、1割、2割又は3割を負担する。 |

緩和型訪問サービス | 所得に応じて、1割、2割又は3割を負担する。 | ||

通所型サービス(第1号通所事業) | 基準型通所サービス | 所得に応じて、1割、2割又は3割を負担する。 | |

緩和型通所サービス | 所得に応じて、1割、2割又は3割を負担する。 | ||

住民主体型通所サービス | 町長が別に定める額 | ||

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 利用者負担なし | ||

別表第3(第11条関係)

対象者区分 | 支給限度単位 |

事業対象者 | 5,032単位 |

要支援1 | 5,032単位 |

要支援2 | 10,531単位 |

別表第4(第12条関係)

基準型訪問サービス費、緩和型訪問サービス費、基準型通所サービス費及び緩和型通所サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。

1 基準型訪問サービス費Ⅰ(1月につき)

(1) 基準型訪問サービス 1,176単位(1日当たり39単位)

(事業対象者:要支援1・2 週1回程度の訪問)

(2) 基準型訪問サービス費Ⅱ 2,349単位:1日当たり77単位)

(事業対象者:要支援1・2 週2回程度の訪問)

(3) 基準型訪問サービス費Ⅲ 3,727単位(1日当たり123単位)

(事業対象者:要支援2 週2回を超える程度の訪問)

(4) 初回加算 200単位

(5) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

(6) 口腔連携強化加算 50単位(1月につき)

(7) 高齢者虐待防止未実施減算1 -12単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援1・2 週1回程度の訪問)

(8) 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算2 -23単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援1・2 週2回程度の訪問)

(9) 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算3 -37単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援2 週に2回を超える程度の訪問)

(10) 介護職員等処遇改善加算

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×245/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×224/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×182/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×145/1000

オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位数×221/1000

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位数×208/1000

キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位数×200/1000

ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位数×187/1000

ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位数×184/1000

コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位数×163/1000

サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位数×163/1000

シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位数×158/1000

ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位数×142/1000

セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位数×139/1000

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位数×121/1000

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位数×118/1000

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位数×100/1000

ツ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位数×76/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(3)を算定しない。

注2 (5)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注3 (1)から(3)について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱いに準ずる。

注4 (1)から(3)について、特別地域加算を算定する場合は所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 (1)から(3)について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 (1)から(3)について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 (6)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算とし1月に1回に限り所定単位数を加算する。

注8 (10)について、所定単位は(1)から(6)までによる算定した単位数の合計。

注9 (10)ア~エについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等との賃金改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長等に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、ア~エの単位数を所定単位数に加算する。

注10 (10)オ~ツについては、令和7年7月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善加算等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注9の加算を算定しているものを除く。)が利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、オからツに掲げる単位数を所定単位数に加算する。

注11 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注12 (7)~(9)については、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 緩和型訪問サービス費Ⅰ(1月につき)

(1) 緩和型訪問サービス費Ⅰ 940単位(1日当たり30単位)

(事業対象者・要支援1・2 週1回程度の訪問)

(2) 緩和型訪問サービス費Ⅱ 1,879単位(1日当たり61単位)

(事業対象者・要支援1・2 週2回程度の訪問)

(3) 基準型訪問サービス費Ⅲ 2,981単位(1日当たり98単位)

(事業対象者・要支援2 週2回を超える程度の訪問)

(4) 初回加算 200単位

(5) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

(6) 口腔連携強化加算 50単位(1月につき)

(7) 高齢者虐待防止未実施減算1 -9単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援1・2 週1回程度の訪問)

(8) 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算2 -18単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援1・2 週2回程度の訪問)

(9) 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算3 -29単位(一日当たり-1単位)

(事業対象者:要支援2 週に2回を超える程度の訪問)

(10) 介護職員等処遇改善加算

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×245/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×224/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×182/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×145/1000

オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位数×221/1000

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位数×208/1000

キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位数×200/1000

ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位数×187/1000

ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位数×184/1000

コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位数×163/1000

サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位数×163/1000

シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位数×158/1000

ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位数×142/1000

セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位数×139/1000

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位数×121/1000

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位数×118/1000

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位数×100/1000

ツ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位数×76/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(3)を算定しない。

注2 (5)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注3 (1)から(3)について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度度介護報酬改定後の訪問介護の取扱いに準ずる。

注4 (1)から(3)について、特別地域加算を算定する場合は所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 (1)から(3)について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 (1)から(3)について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 (6)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算とし1月に1回に限り所定単位数を加算する。

注8 (10)について、所定単位は(1)から(6)までによる算定した単位数の合計。

注9 (10)ア~エについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等との賃金改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長等に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、ア~エの単位数を所定単位数に加算する。

注10 (10)オ~ツについては、令和7年7月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善加算等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注9の加算を算定しているものを除く。)が利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、オからツに掲げる単位数を所定単位数に加算する。

注11 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注12 (7)~(9)については、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 基準型通所サービス費(1月につき)

(1) 基準型通所サービス費

ア 事業対象者・要支援1(週1回程度の通所) 1,798単位(1日当たり59単位)

イ 事業対象者・要支援2(週2回程度の通所) 3,621単位(1日当たり119単位)

(2) 生活機能向上グループ活動加算 100単位

(3) 若年性認知症利用者受入加算 240単位

(4) 栄養アセスメント加算 50単位

(5) 栄養改善加算 200単位

(6) 口腔機能向上加算

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

(7) サービス提供体制強化加算

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者・要支援1 88単位

(イ) 事業対象者・要支援2 176単位

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者・要支援1 72単位

(イ) 事業対象者・要支援2 144単位

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者・要支援1 24単位

(イ) 事業対象者・要支援2 48単位

(8) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

(9) 口腔・栄養スクリーニング加算

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

※ 6月に1回を限度とする。

(10) 科学的介護推進体制加算 40単位

(11) 一体的サービス提供加算 480単位

(12) 高齢者虐待防止措置未実施減算

事業対象者・要支援1 週1回程度 -18単位(一日当たり-1単位)

事業対象者・要支援2 週2回程度 -36単位(一日当たり-1単位)

(13) 業務継続計画未策定減算

事業対象者・要支援1 週1回程度 -18単位(一日当たり-1単位)

事業対象者・要支援2 週2回程度 -36単位(一日当たり-1単位)

(14) 通所型独自送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 -47単位(片道)

(15) 介護職員等処遇改善加算

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×64/1000

オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位数×81/1000

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位数×76/1000

キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位数×79/1000

ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位数×74/1000

ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位数×65/1000

コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位数×63/1000

サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位数×56/1000

シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位数×69/1000

ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位数×54/1000

セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位数×45/1000

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位数×53/1000

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位数×43/1000

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位数×44/1000

ツ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位数×33/1000

注1 (1)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 (1)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 (1)について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 (1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に基準型通所サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

(1)ア 376単位

(1)イ 752単位

注5 (7)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び高機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(5)又は(6)を算定している場合は、算定しない。

注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数から減算する。

注8 (2)における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注9 (3)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。

注10 (4)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。

注11 (5)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注12 (9)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注13 (10)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注14 (11)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注15 (12)については、利用者に対して、その居宅と指定相当通所サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(1)アを算定している場合は1月につき376単位を(2)イを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。

※区分支給限度基準額の算定の際は当該減算前の所定単位数を算入する。

注16 (15)について、所定単位は(1)から(11)までによる算定した単位数の合計。

注17 (15)のア~エについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、ア~エの単位数を所定単位数加算する。

注18 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注17の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、オ~ツの単位数を所定の単位数に加算する。

注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

4 緩和型通所サービス費(1月につき)

(1) 緩和型通所サービス費

ア 事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度の訪問) 1,438単位(1日当たり47単位)

イ 事業対象者・要支援2(週2回程度の訪問) 2,896単位(1日当たり95単位)

(2) 生活機能向上グループ活動加算 100単位

(3) 若年性認知症利用者受入加算 240単位

(4) 栄養アセスメント加算 50単位

(5) 栄養改善加算 200単位

(6) 口腔機能向上加算

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

(7) 一体的サービス提供加算 480単位

(8) サービス提供体制強化加算

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者・要支援1 88単位

(イ) 事業対象者・要支援2 176単位

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者・要支援1 72単位

(イ) 事業対象者・要支援2 144単位

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者・要支援1 24単位

(イ) 事業対象者・要支援2 48単位

(9) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

(10) 口腔・栄養スクリーニング加算

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

※ 6月に1回を限度とする。

(11) 科学的介護推進体制加算 40単位

(12) 高齢者虐待防止措置未実施減算

事業対象者・要支援1 週1回程度 -14単位(一日当たり-1単位)

事業対象者・要支援2 週2回程度 -28単位(一日当たり-1単位)

(13) 業務継続計画未策定減算

事業対象者・要支援1 週1回程度 -14単位(一日当たり-1単位)

事業対象者・要支援2 週2回程度 -28単位(一日当たり-1単位)

(14) 通所型独自送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 -47単位(片道)

(15) 介護職員等処遇改善加算

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×64/1000

オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位数×81/1000

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位数×76/1000

キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位数×79/1000

ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位数×74/1000

ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位数×65/1000

コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位数×63/1000

サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位数×56/1000

シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位数×69/1000

ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位数×54/1000

セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位数×45/1000

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位数×53/1000

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位数×43/1000

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位数×44/1000

ツ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位数×33/1000

注1 (1)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 (1)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 (1)について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 (1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に緩和型通所サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

(1)ア 376単位

(1)イ 752単位

注5 (7)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び高機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(5)又は(6)を算定している場合は、算定しない。

注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数から減算する。

注8 (2)における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注9 (3)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。

注10 (4)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。

注11 (5)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注12 (9)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注13 (10)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注14 (11)の算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注15 (12)については、利用者に対して、その居宅と指定相当通所サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(1)アを算定している場合は1月につき376単位を(2)イを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。

※区分支給限度基準額の算定の際は当該減算前の所定単位数を算入する。

注16 (15)について、所定単位は(1)から(11)までによる算定した単位数の合計。

注17 (15)のア~エについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、ア~エの単位数を所定単位数加算する。

注18 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注17の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、オ~ツの単位数を所定の単位数に加算する。

注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

5 介護予防ケアマネジメント費(1月につき)

(1) 介護予防ケアマネジメントA費

ア 現行どおりのケアマネジメント 442単位

イ 初回加算 300単位

ウ 委託連携加算 300単位

エ 高齢者虐待防止措置未実施減算 -4単位

オ 業務継続計画未策定減算 -4単位

(2) 介護予防ケアマネジメントC費

ア 初回のみのケアマネジメント 100単位

注1 エについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注2 ウについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数に100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。(経過措置:令和7年3月31日までは適用)