○田上町集落排水条例施行規則

平成7年3月23日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町集落排水条例(平成7年田上町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の公示)

第2条 排水処理施設の供用開始の公示は、田上町公告式条例(昭和25年田上村条例第11号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、田上町水道事業給水条例(昭和41年田上町条例第89号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

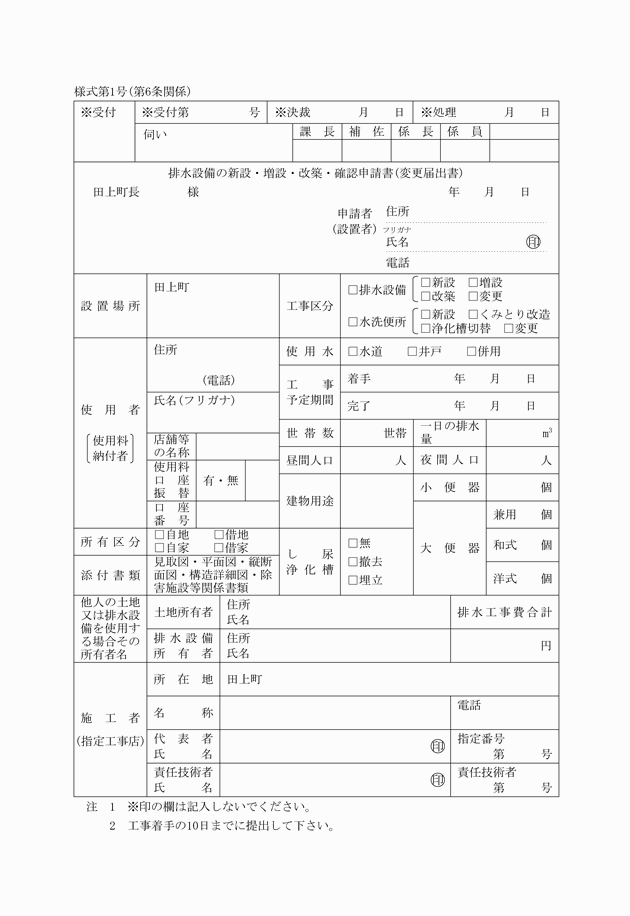

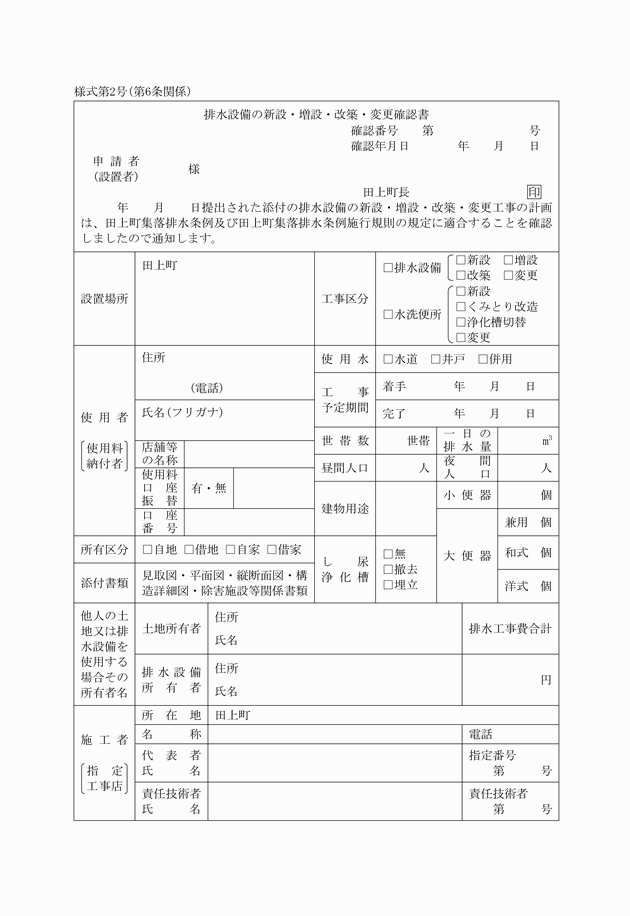

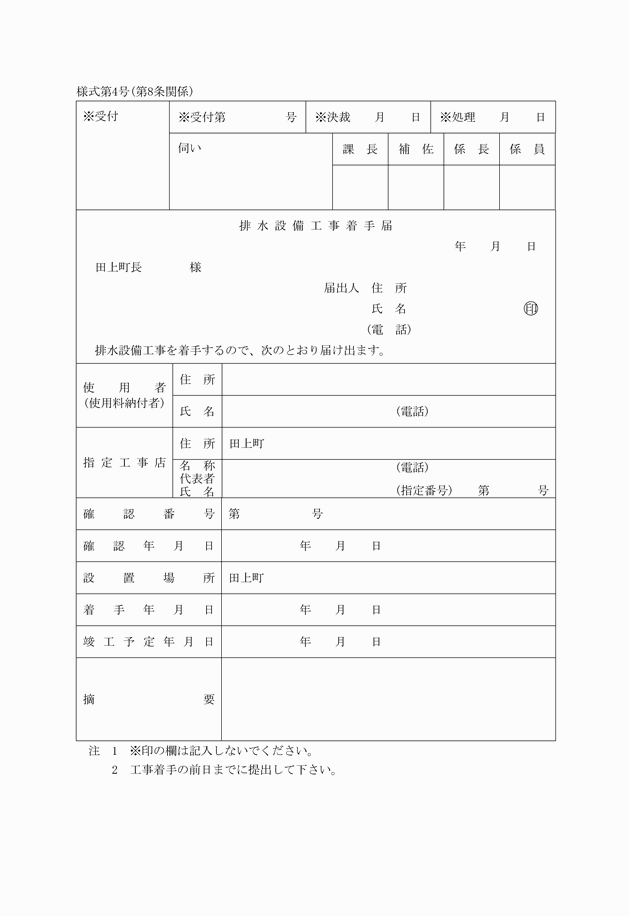

第2章 排水設備の設置

(排水設備の設置方法)

第4条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は法令によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。

(3) ますは、内のり300ミリメートル以上、マンホールは内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出ないように設け、その取付箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。

(6) 炊事場、浴室、洗たく場その他の排水施設から汚水が流入する管渠の受口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもつたストレーナを設けること。

(7) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(水洗便所の設置方法)

第5条 水洗便所を設置するときは、次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を排水処理施設に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で汚水を流出することができる構造とすること。

(2) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。

(3) 水洗便所は、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置をすること。

(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては、内径40ミリメートル以上とすること。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に町長が指示するところによること。

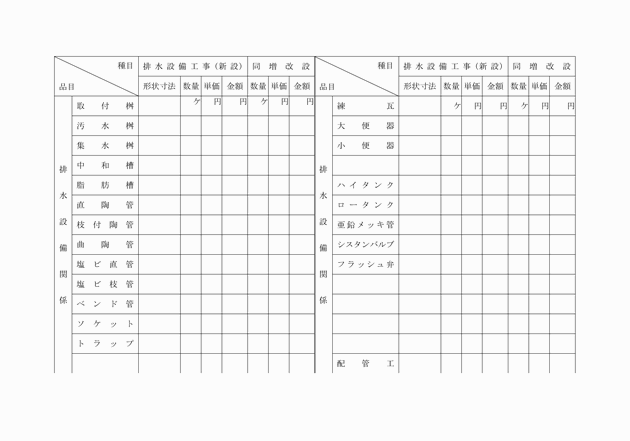

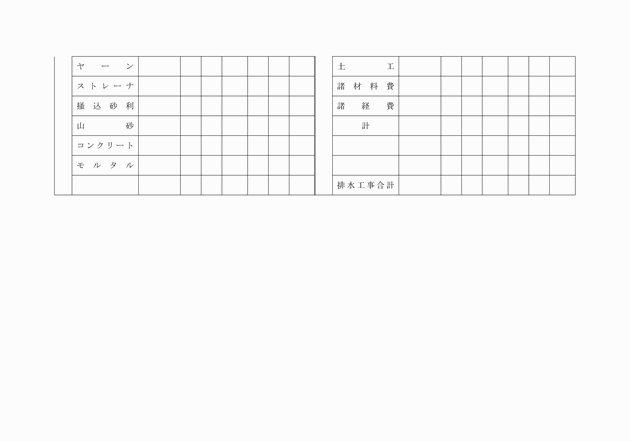

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 見取図 排水設備を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

ア 道路(公道をいう。以下同じ。)排水設備を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積

イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置

ウ 排水設備の位置

エ 排水設備を固着させようとする排水処理施設の管渠又は他人の排水設備の位置

(4) 縦断面図 縮尺横300分の1以上縦30分の1以上とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。

2 前項の申請書には、当該申請に係る排水設備の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備の権利者の承諾書を添付しなければならない。

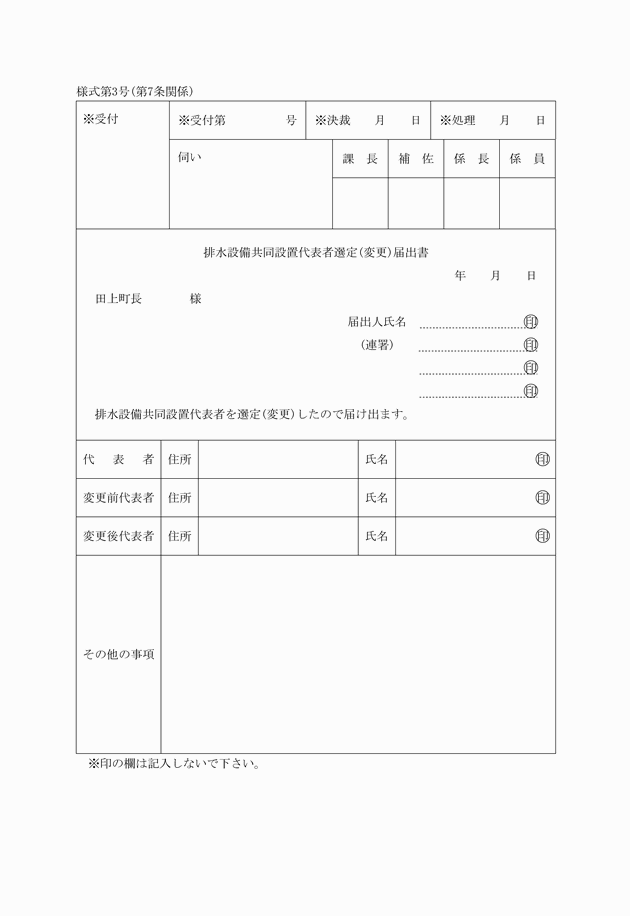

(排水設備の共同設置)

第7条 排水設備は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。この場合において、各設置者は、当該排水設備に関する管理義務について連帯責任を負わなければならない。

(1) 汚水ますのふたの据付又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が軽微と認める工事

(排水設備検査済証の掲示義務)

第13条 条例第7条第2項の規定により排水設備等の検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見易い箇所に掲示しなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

項目又は物質 | 汚水の量 |

温度 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

水素イオン濃度 | 水素指数9を超えるもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7を超えるもの)1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

ノルマルヘキサン抽出物含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

沃素消費量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量20立方メートル未満 |

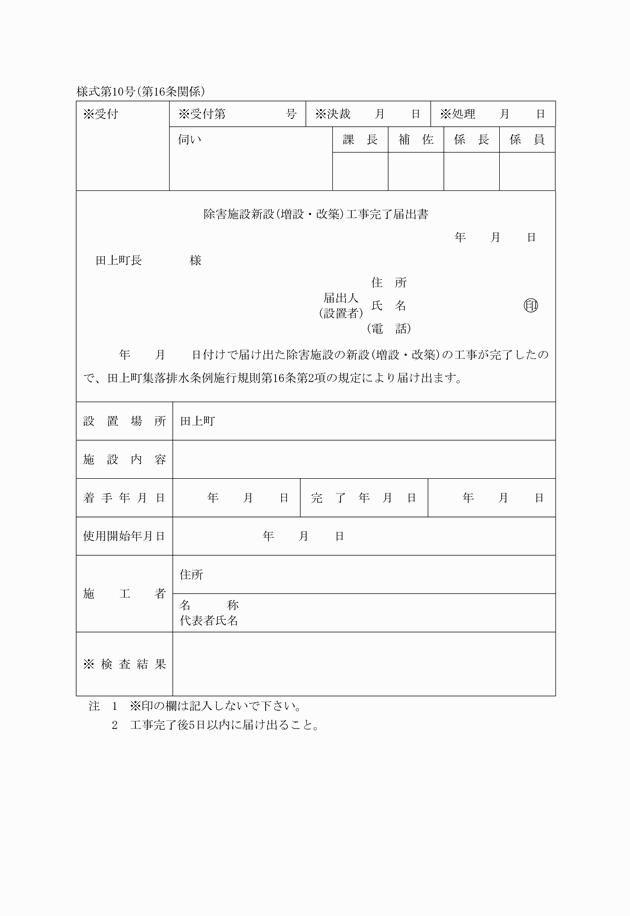

2 除害施設の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に様式第10号による届出書により町長に届け出なければならない。

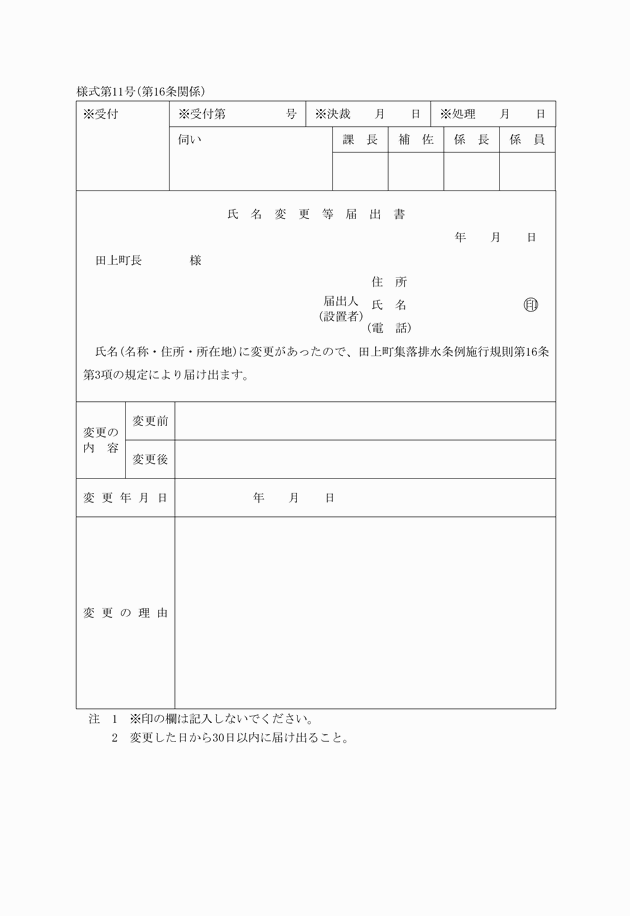

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合は、変更があった日から30日以内に様式第11号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

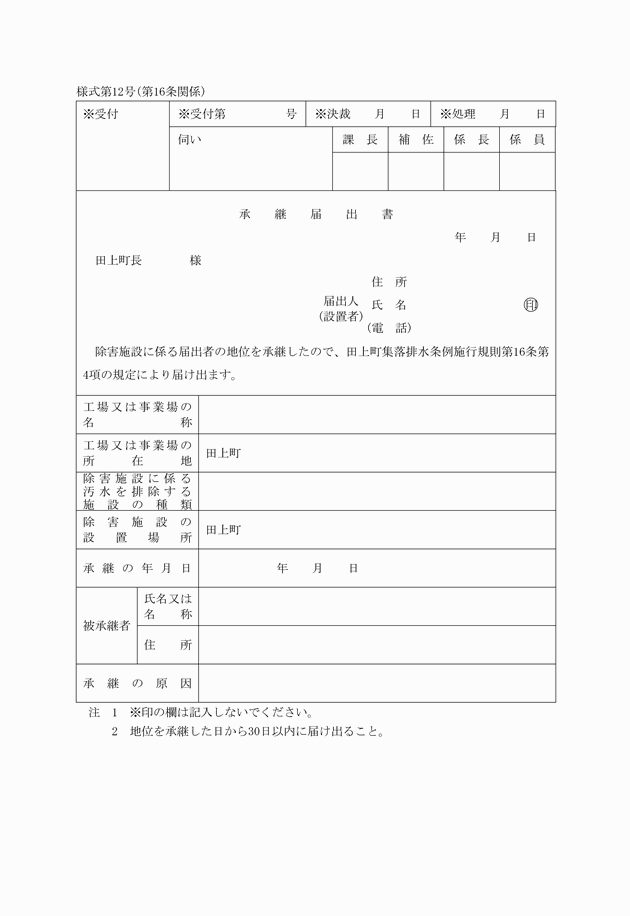

4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内に様式第12号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者は、処理区域に定められた日から30日以内に様式第13号による届出書により町長に届け出なければならない。

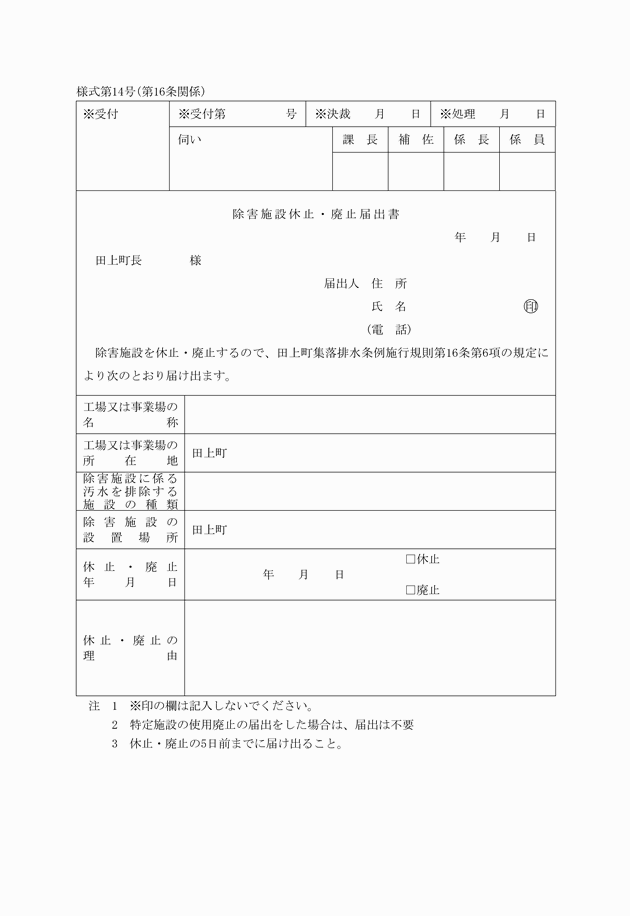

6 除害施設の設置者は除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合は、休止、廃止の5日前までに様式第14号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の管理責任者の選任等)

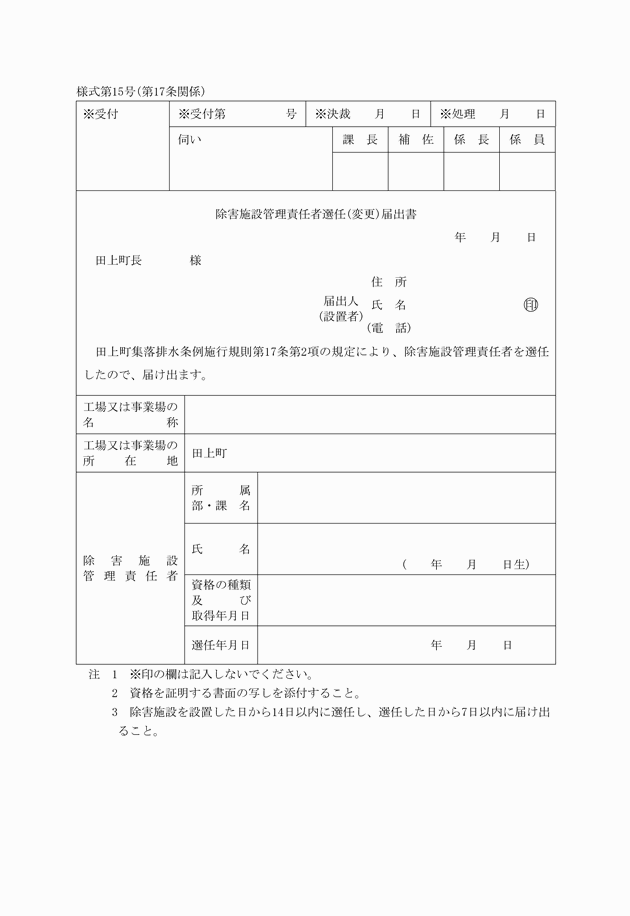

第17条 除害施設の設置者は、当該除害施設及びこれに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

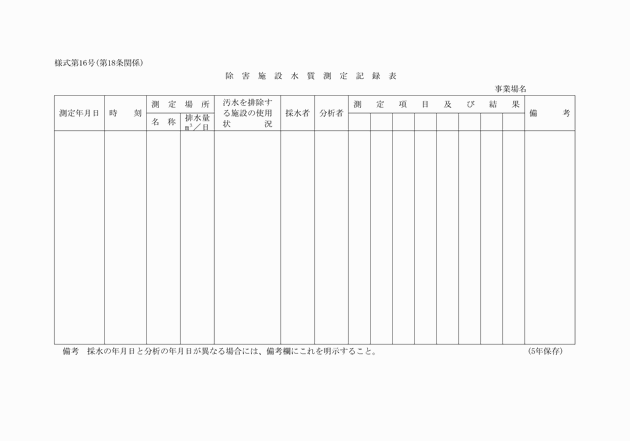

(水質測定等)

第18条 除害施設の設置者は、当該汚水の水質を測定し、その結果を様式第16号による除害施設水質測定記録表により記録し、5年間保存しなければならない。

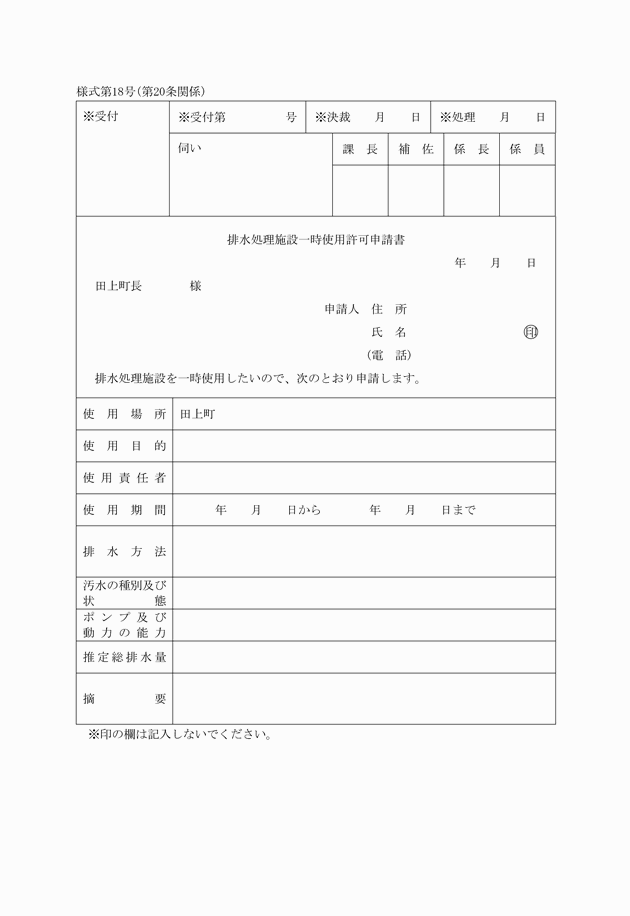

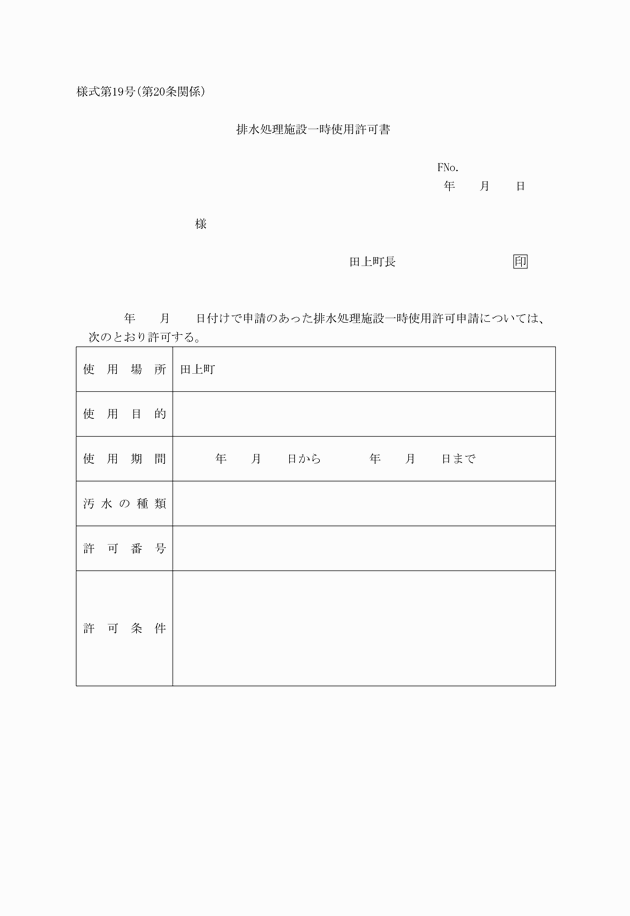

2 町長は、排水処理施設の一時使用を許可したときは、様式第19号による許可書を交付するものとする。

(水道水以外の汚水の排除量の認定)

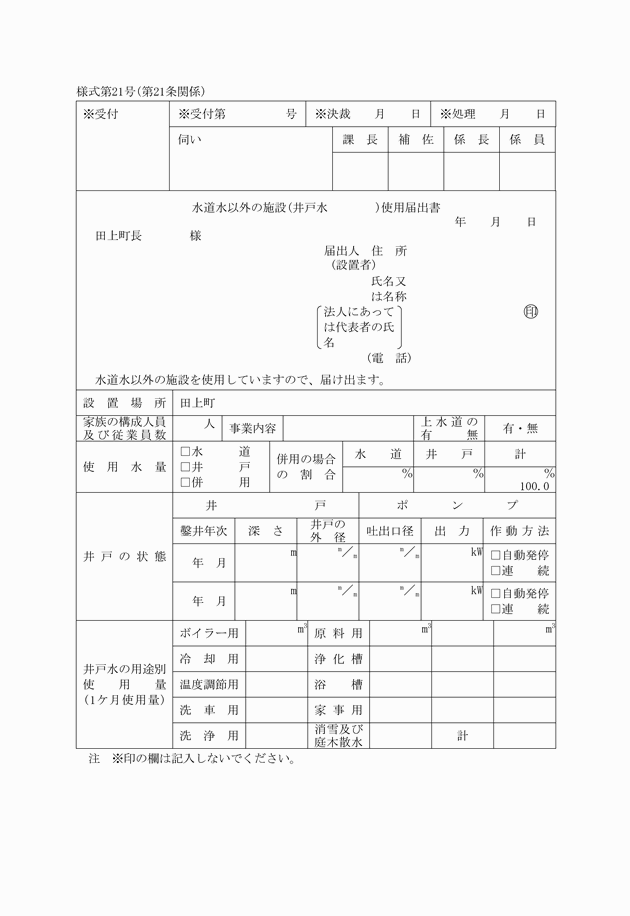

第21条 条例第15条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。

(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

ア 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。

イ 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が水道水以外の水のみを使用したとして算出した水量に満たない場合は、水道水以外の使用水量を町長が認定する。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。

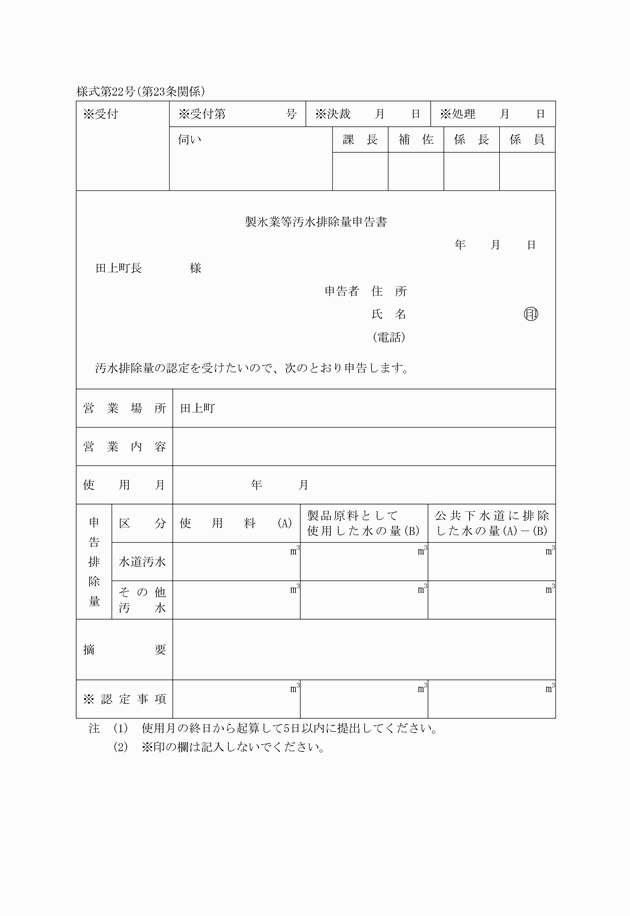

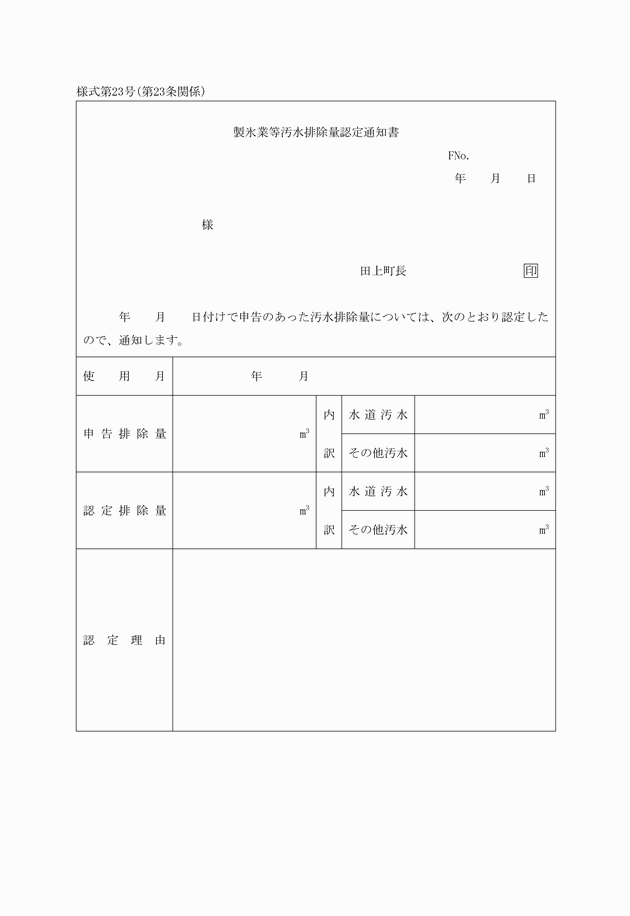

(製氷業又はその他の営業の範囲)

第22条 条例第15条第1項第4号に規定する製氷業又はその他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、氷菓子製造業等をいう。

2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。

(使用料の特例)

第24条 条例第16条に規定する月の中途で排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1を超えるときは基本料金とする。

第4章 雑則

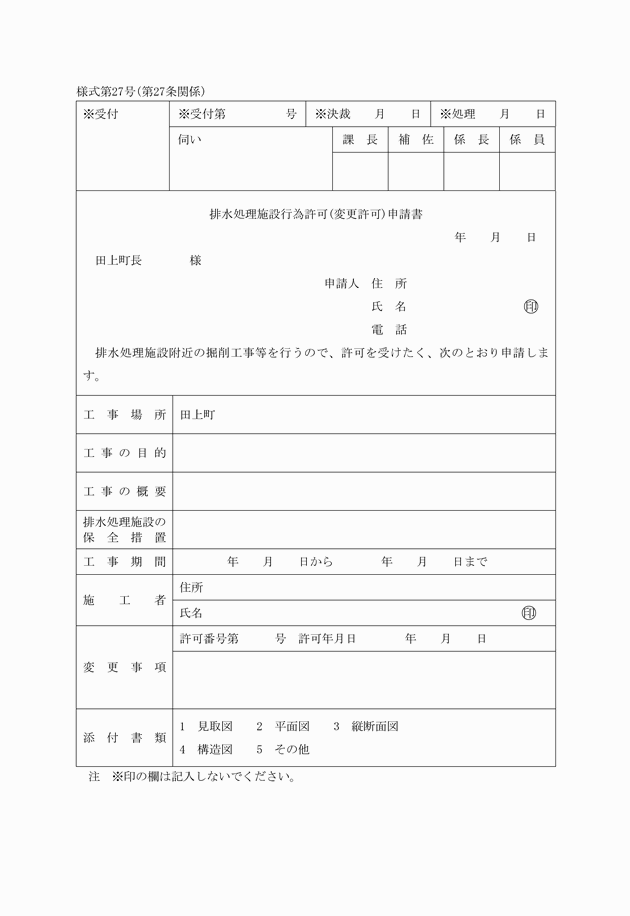

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示する書類

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年12月26日規則第49号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。

附則(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第17号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月13日規則第14号)

この規則は、平成30年6月25日から施行する。

附則(令和2年12月21日規則第21号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和5年1月31日規則第3号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日規則第11号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。