○田上町妊産婦及び新生児に対する訪問指導実施要綱

平成10年10月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 妊産婦については、妊産婦の健康管理はすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育てられるための基盤として重要である。

母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、保健指導を受けることが必要な妊産婦について、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診察を受けることを勧奨し、正常な妊娠出産に努め、母子の健康の保持増進を図る。

新生児については、新生児期は出生後の変化への適応時期であり、感染に対する抵抗力が弱く、その養育には十分な配慮が必要である。一方、保護者が児の取扱いになれていない場合、育児上の困難や不安を感じることが最も多い時期であり、この時期に家庭を直接訪問し育児上必要な助言を行い、新生児の発育、栄養、環境、疾病予防に留意し適切な処置をとるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦については、相談指導、健康診査等の結果必要と認める者について実施する。

新生児については、出生後出来るだけ早期に、おそくとも生後28日までに実施するが、事情がある場合は28日を過ぎて実施することもある。

特に、次の者に重点的に訪問指導を行う。

ア 妊産婦

(ア) 初回妊娠の者

(イ) 若年、高年妊産婦

(ウ) 妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴を持つ者

(エ) 未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者

(オ) 生活上特に指導が必要な者

(カ) 妊娠、出産、育児に不安を持つ者

イ 新生児

(ア) 第一子

(イ) 妊娠中に母体に異常があった児、異常分娩により出産した児

(ウ) 出生時に仮死等の異常があった児、生後に強い黄疸等の異常があった児

(エ) 出生した新生児や母親に関し、訪問指導が必要である旨医療機関から連絡があった場合

(オ) 育児に不安を持つ者

(カ) 生活上特に指導が必要な者

なお、里帰り分娩の場合は、里帰り先の市町村と協議の上実施する。

(対象者の把握)

第3条 妊産婦については、母子健康手帳の交付、健康診査を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。

新生児については、医師又は助産師の協力により把握するとともに、妊娠の届出及び出生の届出受理の際、新生児の把握に努める。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導は、助産師、保健師等により行う。

(訪問指導の内容)

第5条

ア 問診

(ア) 妊娠、分娩、産褥における健康状態

(イ) 家族の健康状態

(ウ) 妊産婦及び新生児の既往歴

(エ) 妊産婦及び新生児の現症

(オ) 妊産婦及び新生児の家庭環境

(カ) 養育指導の状況

(キ) 育児に対する不安

イ 指導

(ア) 健康診査の励行

(イ) 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

(ウ) 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見

(エ) 生活環境

(オ) 乳房、乳首の手当て

(カ) 精神保健

(キ) 妊娠期の歯科疾患の予防、治療

(ク) 家族計画

(ケ) 感染防止

(訪問指導回数)

第6条 妊婦1回、産婦1回、新生児1回を基本として必要な回数を決定し、実施する。

(訪問指導の依頼)

第7条 訪問指導の対象者について、訪問指導従事者へ文書で訪問指導の依頼を行う。

(事後指導)

第8条 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、ただちに町長に連絡し、医療機関に受診させるなど迅速適切な指導を行う。

(報告及び記録の整備)

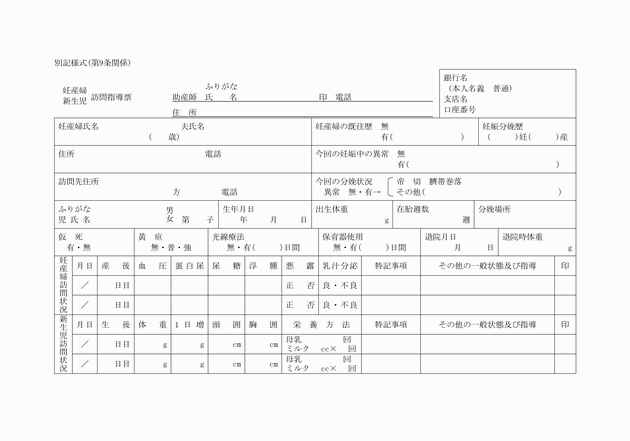

第9条 訪問指導従事者は、訪問指導票(別記様式)に訪問結果等必要事項を記入し、町長に提出する。

2 訪問指導にあたっては、必ず母子健康手帳に必要事項を記入する。

3 町長は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行う。

(医療機関との連携)

第10条 医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努める。

(訪問指導料)

第11条 訪問指導料は、1件につき2,100円を町長が支弁する。

(その他)

第12条 町長は、訪問指導従事者に必要な情報提供を行うとともに、研修を実施する等資質の向上に努める。また、訪問従事者は、研鑽をつみ、指導技術の向上に努める。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月1日要綱第3号)

この要綱は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

附則(平成31年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。